「御朱印集めを始めてみたいけど、どうやって始めればいいの?」

最近、神社仏閣巡りと一緒に御朱印を集める人が増えています。でも、初心者にとってはマナーや始め方がわからず、一歩踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、御朱印集めの基本から始め方、正しいマナー、おすすめスポットまで詳しくお伝えしていきます。

また、御朱印帳の選び方や保管方法、さらには限定御朱印の探し方まで、御朱印集めをもっと楽しむためのコツも取り上げていくので、ぜひ最後まで読んでみてください!

御朱印って何?意味や歴史を知ってもっと楽しもう

御朱印は、神社や寺院で参拝の証として授与される印章のことです。

単なる記念品やコレクションアイテムではなく、実は深い歴史と意味を持っています。

まずは御朱印の基本的な知識から、その魅力について詳しくお話ししていきます。

御朱印の由来と歴史

御朱印の歴史は平安時代まで遡ります。

もともとは、お寺に写経を納めた際に頂く「納経印」が起源とされています。当時は現在のような観光的な側面はほとんどなく、信仰の証として非常に神聖なものでした。

時代が進むにつれて、写経を納めなくても参拝の証として授与されるようになり、現在の形へと発展してきました。

ちなみに、神社での御朱印は比較的新しく、江戸時代頃から始まったとされています。

御朱印が人気を集める理由

近年、御朱印集めが人気を集める理由はいくつかあります。

まず、神社仏閣巡りと組み合わせることで、より深い体験ができることが挙げられます。単に観光するだけでなく、その場所の歴史や文化に触れながら、思い出を形として残せるのが魅力です。

また、御朱印は一つ一つが手書きで、同じものは二つとありません。

書き手の個性や、その日の気持ちが込められた「世界に一つだけ」の御朱印を頂けることも、多くの人を惹きつける要因でしょう。

さらに、SNSの普及により、美しい御朱印や珍しい御朱印を写真に撮って共有する文化も広がっています。

御朱印は「お守り」ではない?知っておきたい基礎知識

御朱印について理解しておきたい重要なポイントがあります。

それは、御朱印は「お守り」や「縁起物」として扱うものではないということです。

御朱印は参拝の証であり、その神社や寺院とのご縁を表すものとされています。そのため、単なるコレクションアイテムとして扱うのではなく、丁寧に保管し、大切にすることが大切です。

また、御朱印を頂く際には必ず参拝を行います。

御朱印だけが目的で参拝をおろそかにするのは本末転倒です。まずは心を込めて参拝し、その後で御朱印を頂くというのが正しい順序になります。

御朱印をもらう準備|御朱印帳の選び方と持ち物リスト

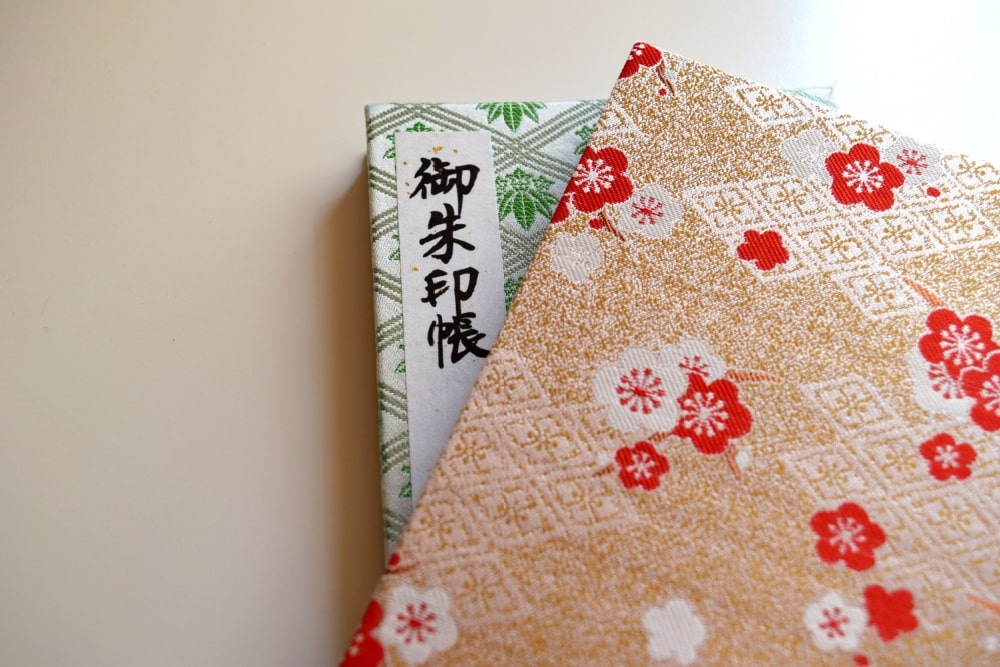

御朱印集めを始めるために、まず必要なのが御朱印帳の準備です。

御朱印帳にはさまざまな種類があり、選び方一つで御朱印集めの楽しみも変わってきます。

ここでは、御朱印帳の選び方から持ち物リスト、服装のマナーまで、準備に関する情報をお伝えしていきます。

御朱印帳の種類と選び方

御朱印帳は大きく分けて2つのタイプがあります。

一つは蛇腹式(じゃばらしき)で、もう一つは和綴じ式です。蛇腹式は折り畳み式になっており、ページを開くと長い一枚の紙のようになります。

一方、和綴じ式は一般的なノートのような形で、ページごとに分かれています。

初心者には蛇腹式がおすすめです。なぜなら、墨が裏写りしにくく、また御朱印を書いてもらう際に平らに開けるからです。

サイズについては、標準的な大きさ(11cm×16cm程度)を選ぶのが無難でしょう。

デザインは神社用と寺院用で分ける人もいますが、必ずしも分ける必要はありません。ただし、寺院によっては神社の御朱印が入った御朱印帳への記帳を遠慮される場合もあるので、気になる方は分けておくことをおすすめします。

御朱印巡りの持ち物チェックリスト

御朱印巡りに必要な持ち物をリストアップしてみました。

必須アイテム

- 御朱印帳

- 現金(小銭を多めに)

- 筆記用具(メモ用)

あると便利なアイテム

- 御朱印帳を入れる袋(汚れ防止)

- タオル(手拭き用)

- 地図やガイドブック

- スマートフォン(写真撮影・情報収集用)

初穂料(御朱印代)は300円〜500円程度が一般的です。

おつりが出ないよう、事前に小銭を準備しておきましょう。また、御朱印帳は大切に扱うため、専用の袋に入れて持ち歩くことをおすすめします。

服装や時間帯のマナーも意識しよう

御朱印を頂く際の服装にも気を配りましょう。

神社仏閣は神聖な場所ですので、過度に露出の多い服装は避けるべきです。また、帽子やサングラスは建物内では外すのがマナーとなります。

時間帯については、多くの神社仏閣で御朱印の授与時間が決まっています。

一般的には朝9時から夕方4時頃までが多いですが、場所によって異なるので事前に確認しておくことが大切です。

特に夕方の時間帯は注意が必要です。閉門時間間際に駆け込むのではなく、時間に余裕を持って訪れるようにしましょう。

御朱印の正しいもらい方とマナー|これだけ知れば安心

御朱印を頂く際には、守るべきマナーがいくつかあります。

正しい手順を知っておくことで、神社仏閣の方々に迷惑をかけることなく、気持ちよく御朱印を頂くことができます。

ここでは、御朱印を頂く流れから注意点まで、詳しく説明していきます。

御朱印をもらうまでの流れ

御朱印を頂く正しい流れは次の通りです。

1. 参拝を済ませる:まずは本殿や本堂でしっかりと参拝を行います。御朱印はあくまで参拝の証ですので、この順序は必ず守りましょう。

2. 社務所や授与所を探す:御朱印は主に社務所や授与所で頂けます。「御朱印」と書かれた看板や案内があることが多いので、それを目印に探してみてください。

3. 御朱印帳を渡す:御朱印帳を開いて、書いてもらいたいページを指定して渡します。このとき、「御朱印をお願いします」と一言添えると良いでしょう。

4. 初穂料を支払う:御朱印代として初穂料をお支払いします。金額が決まっていない場合は「お気持ちで」と言われることもありますが、300円〜500円程度が目安です。

5. 完成を待つ:御朱印を書いてもらう間は静かに待ちます。写真撮影や大きな声での会話は控えましょう。

6. 感謝の気持ちを込めて受け取る:完成した御朱印帳は、「ありがとうございました」と感謝の気持ちを込めて受け取ります。

複数お願いする時のコツと注意点

複数の御朱印を一度にお願いする場合もあります。

例えば、境内に複数の神社がある場合や、寺院で複数の御朱印を授与している場合などです。

そのような時は、「〇〇と△△の御朱印をお願いします」と具体的に伝えましょう。また、複数の御朱印帳を持参する場合は、どの御朱印帳にどの御朱印を書いてもらうかを明確に伝えることが大切です。

ただし、一度に大量の御朱印をお願いするのは避けるべきです。

書き手の負担を考慮し、常識的な範囲内でお願いするようにしましょう。

断られる場合はどんな時?トラブル回避のために

御朱印を断られるケースもあります。

主な理由としては、以下のようなものがあります。

時間外の場合:授与時間外や法要中などは、御朱印を頂くことができません。

参拝をしていない場合:御朱印だけが目的で参拝をしていない場合、お断りされることがあります。

不適切な行動があった場合:マナー違反や失礼な態度があった場合も、御朱印を頂けない可能性があります。

特別な事情がある場合:神社仏閣の都合により、一時的に御朱印の授与を中止している場合もあります。

断られた場合は、その理由を理解し、素直に受け入れることが大切です。

無理に頼んだり、不満を表したりするのは適切ではありません。

初心者におすすめ!全国の御朱印スポット厳選10選

御朱印集めを始めるなら、まずは有名で美しい御朱印を頂ける場所から訪れてみることをおすすめします。

ここでは、全国各地の中から特に初心者におすすめの御朱印スポットをエリア別に厳選してご紹介していきます。

どこも歴史があり、素晴らしい御朱印を頂くことができる場所ばかりです。

関東のおすすめ神社仏閣

浅草寺(東京都台東区) 東京最古の寺院として知られる浅草寺は、御朱印初心者にとって最適なスポットです。アクセスが良く、美しい御朱印を頂くことができます。

明治神宮(東京都渋谷区) 明治天皇と昭憲皇太后を祀る明治神宮は、都心にありながら自然豊かな環境で、心を落ち着けて参拝できます。

鎌倉大仏殿高徳院(神奈川県鎌倉市) 国宝の大仏で有名な高徳院では、印象的な御朱印を頂くことができます。鎌倉観光と合わせて訪れるのがおすすめです。

成田山新勝寺(千葉県成田市) 関東三大不動の一つとして知られる成田山新勝寺は、多くの参拝者で賑わう人気スポットです。

関西のおすすめ神社仏閣

清水寺(京都府京都市) 京都を代表する寺院の一つである清水寺は、美しい御朱印と共に素晴らしい景色も楽しめます。

伏見稲荷大社(京都府京都市) 千本鳥居で有名な伏見稲荷大社は、外国人観光客にも人気の御朱印スポットです。

東大寺(奈良県奈良市) 大仏で有名な東大寺では、格式高い御朱印を頂くことができます。奈良観光の際にはぜひ訪れてみてください。

住吉大社(大阪府大阪市) 関西の初詣スポットとして人気の住吉大社は、美しい御朱印でも知られています。

その他エリアの注目スポット

出雲大縁結び大社(島根県出雲市) 縁結びの神様として全国的に有名な出雲大社では、特別な御朱印を頂くことができます。

厳島神社(広島県廿日市市) 日本三景の一つとして知られる厳島神社は、海に浮かぶ美しい鳥居と共に印象的な御朱印を頂けます。

どの神社仏閣も、それぞれに特色のある素晴らしい御朱印を授与しています。

初心者の方は、まずアクセスの良い場所から始めてみることをおすすめします。

季節限定・カラフルな御朱印も狙おう

最近では、季節限定や特別な日にちなんだ御朱印を授与する神社仏閣も増えています。

例えば、桜の季節にはピンク色の印を使った御朱印や、紅葉の時期には赤い印を使った御朱印など、その時期ならではの美しい御朱印を頂くことができます。

また、七夕やクリスマスなどの特別な日には、通常とは違うデザインの御朱印を授与する場所もあります。

これらの限定御朱印は人気が高く、混雑することも多いので、事前に情報を調べてから訪れることをおすすめします。

季節限定の御朱印は、その時期の思い出と共に特別な意味を持つものになるでしょう。

御朱印帳の保管・活用アイデア|長く大切にするために

御朱印帳は単なるコレクションアイテムではありません。

参拝の証として大切に保管し、長く愛用していくことが重要です。

ここでは、御朱印帳の正しい保管方法から、複数冊を管理するコツ、さらには思い出をより楽しむための活用アイデアまで詳しくお伝えしていきます。

御朱印帳の正しい保管方法

御朱印帳は湿気と直射日光を避けて保管することが基本です。

墨で書かれた御朱印は時間の経過とともに変色する可能性があるため、風通しの良い場所で保管しましょう。

保管場所としては、本棚や引き出しなどの涼しく乾燥した場所が適しています。また、御朱印帳専用の桐箱を用意するのも良いアイデアです。

桐は湿気を調整する働きがあるため、大切な御朱印帳を長期間保管するのに最適です。

さらに、御朱印帳同士が重なって圧迫されないよう、適度な間隔を保って並べることも大切です。

重ねて保管する場合は、間に和紙を挟むなどして、御朱印同士が直接触れないようにしましょう。

複数冊を管理するコツ

御朱印集めを続けていると、自然と御朱印帳の数も増えていきます。

効率的に管理するために、いくつかのコツをご紹介します。

地域別に分ける 関東、関西、九州など、エリアごとに御朱印帳を分けて管理する方法です。旅行の際に持参する御朱印帳を選びやすくなります。

神社・寺院別に分ける 神社用と寺院用で分けて管理する方法です。一部の寺院では神社の御朱印が入った御朱印帳への記帳を遠慮される場合があるため、この方法は実用的です。

年代別に分ける 年ごとに御朱印帳を分けて管理する方法です。その年の思い出と共に振り返ることができます。

管理方法に決まりはありませんが、自分なりのルールを決めて統一することで、後から見返す際にも便利です。

思い出をもっと楽しむ活用アイデア集

御朱印帳をより楽しく活用するためのアイデアをいくつかご紹介します。

参拝記録を書き込む 御朱印の余白に、参拝した日付や天気、一緒に行った人などを小さく書き込んでおくと、後から見返した時により鮮明に思い出を振り返ることができます。

写真と一緒に保管 御朱印帳と合わせて、その神社仏閣で撮った写真をアルバムに整理して保管する方法です。視覚的にも楽しめます。

季節の思い出と関連付ける 桜の季節に頂いた御朱印、紅葉の時期に頂いた御朱印など、季節ごとに思い出をまとめて整理してみましょう。

家族や友人と共有 御朱印集めを家族や友人と一緒に楽しむことで、コミュニケーションのきっかけにもなります。

これらの活用アイデアを参考に、自分なりの楽しみ方を見つけてみてください。

【さらに知りたい】期間限定・レア御朱印の探し方と注意点

御朱印集めに慣れてきたら、期間限定やレアな御朱印にも挑戦してみたくなるでしょう。

しかし、これらの特別な御朱印を頂くためには、情報収集や計画的な行動が必要です。

ここでは、限定御朱印の探し方から最新情報の収集方法、混雑を避けるためのポイントまで詳しくお伝えしていきます。

限定御朱印が授与されるタイミングとは?

期間限定の御朱印が授与されるタイミングはさまざまです。

季節に関連したもの 桜の季節、紅葉の時期、雪景色の美しい冬など、季節の移り変わりに合わせて授与される御朱印があります。

年中行事に関連したもの お正月、節分、七夕、お盆など、年中行事に合わせて特別な御朱印が授与されることがあります。

神社仏閣の記念日 創建記念日や重要な法要の日など、その神社仏閣にとって特別な日に限定御朱印が授与されることがあります。

数量限定 特定の期間ではなく、数量限定で授与される御朱印もあります。この場合は早めに訪れることが重要です。

これらの情報は事前に調べておくことで、計画的に御朱印集めを楽しむことができます。

最新情報の集め方(SNS・公式サイト活用法)

限定御朱印の情報を効率的に収集するための方法をご紹介します。

公式サイトをチェック 各神社仏閣の公式サイトでは、限定御朱印の情報が掲載されることがあります。定期的にチェックする習慣をつけましょう。

SNSを活用 TwitterやInstagramなどのSNSでは、最新の御朱印情報がリアルタイムで共有されています。関連するハッシュタグをフォローしておくと便利です。

御朱印専門のブログやサイト 御朱印愛好家が運営するブログやサイトでは、詳しい情報が掲載されていることがあります。

口コミサイトを活用 旅行サイトやグルメサイトの口コミ欄にも、御朱印に関する情報が投稿されることがあります。

情報収集の際は、複数の情報源を確認して信頼性を確保することが大切です。

混雑や行列を避けるためのポイント

人気の限定御朱印は混雑することが多いため、事前の対策が重要です。

早めの時間に訪れる 授与開始直後の時間帯は比較的空いていることが多いです。開門時間を確認して、早めに訪れるようにしましょう。

平日を狙う 可能であれば平日に訪れることで、混雑を避けることができます。

事前に参拝を済ませる 限定御朱印を頂く前に、事前に参拝を済ませておくことで、当日の滞在時間を短縮できます。

複数人で行く場合の役割分担 グループで訪れる場合は、参拝係と御朱印係に分かれるなど、効率的に行動できるよう役割分担をしておきましょう。

待ち時間を有効活用 行列ができている場合は、待ち時間を利用して境内を散策したり、他の見どころを楽しんだりしましょう。

ただし、限定御朱印を頂くことが目的であっても、参拝の心を忘れずに、マナーを守って行動することが何より大切です。

まとめ

御朱印集めは、単なるコレクションではなく、神社仏閣との深いつながりを感じられる素晴らしい文化です。

正しいマナーを身につけ、参拝の心を大切にしながら始めることで、より豊かな体験を得ることができます。

この記事でご紹介した基本的な知識や準備、マナーを参考に、ぜひ御朱印集めの第一歩を踏み出してみてください。

また、御朱印集めを通じて日本の歴史や文化により深く触れることで、新たな発見や感動と出会えるはずです。

最初は近所の神社仏閣から始めて、徐々に範囲を広げていくことをおすすめします。そして何より、一つ一つの御朱印を大切に保管し、長く愛用していってください!