「せっかく作った料理なのに、なんだか地味に見える……」 「レストランみたいにおしゃれに盛り付けたいけど、どうしたらいいかわからない」

そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

実は、料理の見た目を劇的に変えるのは特別な技術や道具ではありません。 ちょっとしたコツを知るだけで、普段の家庭料理がプロ級の仕上がりに変身するんです。

この記事では、フードスタイリングの基本から応用まで、すぐに実践できるテクニックを詳しくお伝えしていきます。 SNS映えする盛り付けのコツから、料理写真の撮り方まで、あなたの食卓を華やかに彩る方法をマスターしていきましょう!

初心者でも映える!フードスタイリングの基本3原則(彩り・高さ・余白)

まず覚えていただきたいのが、フードスタイリングの基本となる3つの原則です。 この3つを意識するだけで、どんな料理も見違えるほど美しく変身します。

まず覚えていただきたいのが、フードスタイリングの基本となる3つの原則です。 この3つを意識するだけで、どんな料理も見違えるほど美しく変身します。

料理の印象を左右する「見た目」の重要性

人は料理を口にする前に、まず目で味わっています。 脳科学の研究によると、食べ物の第一印象は見た目で85%決まるとされているんです。

つまり、どんなに美味しい料理でも、見た目が地味だと「なんとなく物足りない」という印象を与えてしまいます。 逆に、見た目が美しい料理は実際の味よりも美味しく感じられることが証明されています。

家庭料理でも、この「見た目の力」を活用することで、食卓の満足度を大幅にアップさせることができるでしょう。 特別な材料を使わなくても、盛り付け方を変えるだけで驚くほど豪華な印象になります。

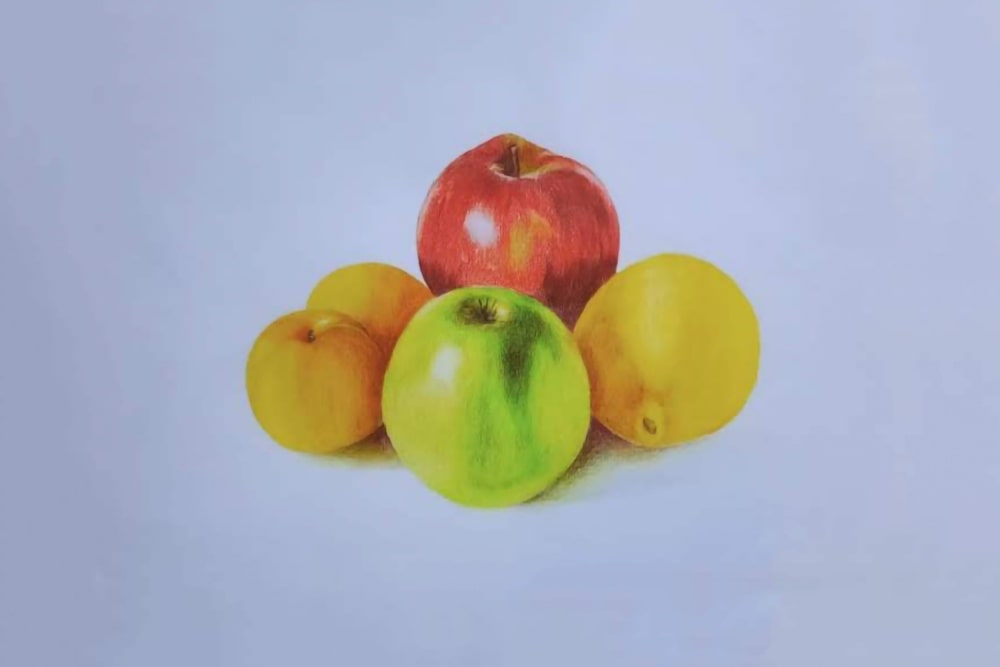

「彩り」で食欲を引き出す色の黄金比と配色例

美しい盛り付けの第一歩は、色のバランスを整えることから始まります。

理想的な彩りの黄金比は「メイン色:サブ色:アクセント色 = 7:2:1」です。 たとえば、ハンバーグ(茶色)がメイン、付け合わせのポテト(黄色)がサブ、パセリ(緑)がアクセントという具合ですね。

さらに効果的なのが、色相環を意識した配色テク。 補色関係にある色同士(赤と緑、黄色と紫など)を組み合わせると、お互いの色が際立って美しく見えます。

具体的な配色例をいくつかご紹介していきましょう。 トマトの赤には緑のバジルを、オムライスの黄色には紫キャベツを添えると、驚くほど映える仕上がりになります。

「高さ」で立体感を出す盛り付けテクニック

平面的な盛り付けは、どうしても単調で味気ない印象になってしまいます。 そこで重要になるのが「高さ」を意識した立体的な盛り付けです。

基本テクニックとして、料理を三角形に盛ることから始めてみてください。 パスタなら中央を高く盛り上げ、サラダなら葉物野菜をふんわりと立てかけるように配置します。

また、高さの違う食材を組み合わせることで、自然な立体感が生まれます。 たとえば、平たいハンバーグの横に縦長のアスパラガスを添えたり、丸いコロッケの上に細長いハーブを飾ったりといった具合です。

ただし、高さを出しすぎると食べにくくなってしまうので、実用性とのバランスを考えることも大切ですね。

「余白」で洗練させる器とのバランス術

プロの盛り付けを見ると、必ずといっていいほど適度な余白があることに気づくでしょう。 この余白こそが、料理を洗練された印象に仕上げる重要な要素なんです。

器の大きさに対して、料理は全体の60〜70%程度に収めるのが理想的。 残りの30〜40%は余白として残しておくことで、料理が主役として映えます。

また、余白の活用方法にもコツがあります。 ソースを器の縁に沿って流したり、ハーブを余白部分に散らしたりすることで、余白も演出の一部として機能するんです。

「もったいない」と感じるかもしれませんが、この思い切った余白使いが、家庭料理をレストラン級に見せる秘訣といえるでしょう。

ジャンル別・料理を引き立てる盛り付けのコツ(和食・洋食・スイーツ)

料理のジャンルによって、美しく見える盛り付けのルールは大きく変わります。 それぞれの特性を理解することで、より魅力的な仕上がりを目指していきましょう。

料理のジャンルによって、美しく見える盛り付けのルールは大きく変わります。 それぞれの特性を理解することで、より魅力的な仕上がりを目指していきましょう。

和食は「静」と「間」を意識する盛り付け方

和食の盛り付けで最も大切なのは、「引き算の美学」を理解することです。

伝統的な和食では、「見立て」という概念があります。 これは自然の風景を器の中に表現する技法で、山や川、季節の移ろいを料理で表現するんです。

具体的には、煮物なら具材を山のように盛り、煮汁を川に見立てて流します。 刺身の場合は、大根の薬味を雪に見立てたり、青じそを木の葉に例えたりといった演出が効果的です。

また、和食では「奇数の法則」も重要なポイント。 3個、5個、7個といった奇数で食材を配置することで、自然で美しいバランスが生まれます。

色使いについても、派手すぎない落ち着いた配色を心がけることで、上品で洗練された印象に仕上がるでしょう。

洋食はダイナミックな動きと立体感を重視

洋食の盛り付けは、和食とは対照的にダイナミックさが魅力です。

ソースの使い方一つとっても、洋食では積極的にアートとして活用します。 スプーンの背でソースを弧を描くように伸ばしたり、点々と配置してリズム感を演出したりといったテクニックが効果的です。

立体感を出すコツとしては、メイン料理を中心に据えて、付け合わせを放射状に配置する方法があります。 ステーキなら中央に配置し、その周りにポテトや野菜を美しく並べることで、華やかな印象になるんです。

また、洋食では色の対比を積極的に使うことも重要。 鮮やかな緑のほうれん草と、真っ赤なトマトを組み合わせるといった、はっきりとした色使いが洋食らしさを演出します。

高さを出すときも、和食よりも大胆に盛り上げて構いません。

スイーツは色・形・高さの三重奏で華やかに

スイーツの盛り付けでは、とにかく「華やかさ」が重要なキーワードになります。

色については、パステルカラーを基調としながら、ビビッドな色をアクセントに使うのがコツです。 たとえば、白いケーキにピンクのベリーソースを添え、緑のミントを飾るといった具合ですね。

形の面では、丸・三角・四角といった基本図形を組み合わせることで、バランスの良い構成が作れます。 丸いケーキに三角形のフルーツを添えたり、四角いチョコレートをアクセントに使ったりする方法が効果的です。

高さについては、スイーツこそ大胆に演出しましょう。 パフェのように縦に積み上げたり、タワー状に盛り付けたりすることで、特別感のある仕上がりになります。

さらに、粉糖やココアパウダーをふりかけることで、プロっぽい質感を演出することもできるでしょう。

ジャンルを超えて活用できる共通テクニック

どのジャンルにも共通して使える、覚えておきたいテクニックをご紹介していきます。

まず「フォーカルポイント」の設定です。 一皿の中で最も注目してもらいたい部分を決めて、そこに視線が集まる配置を心がけます。

次に「視線の流れ」を意識すること。 人の目は左上から右下へ、あるいは手前から奥へと自然に動きます。この流れに沿って食材を配置することで、見やすい盛り付けになるんです。

また、「素材の特性を活かす」ことも大切なポイント。 柔らかいものは柔らかく、硬いものは硬く見えるような配置を心がけることで、食材本来の魅力が引き立ちます。

最後に、「季節感の演出」も忘れずに。 春なら桜の花びらを模した配置、夏なら涼しげな青系の器選びなど、季節を感じられる工夫を取り入れてみてください。

器と小物で変わる!プロっぽく見せる食卓コーディネート術

料理そのものの盛り付けに加えて、器や小物の選び方によっても印象は大きく変わります。 プロのような仕上がりを目指すなら、これらの要素も重要なポイントです。

料理そのものの盛り付けに加えて、器や小物の選び方によっても印象は大きく変わります。 プロのような仕上がりを目指すなら、これらの要素も重要なポイントです。

料理ジャンルと器の相性|失敗しない色・形の選び方

器選びの基本は、料理のジャンルとの相性を理解することから始まります。

和食には、自然素材を活かした温かみのある器が最適です。 陶器や木製の器、竹製のざるなどが和食の魅力を最大限に引き出してくれます。色は白、ベージュ、茶色といったナチュラルトーンがおすすめですね。

洋食の場合は、シンプルで洗練されたデザインの器を選びましょう。 白い陶磁器やガラス製の器は、どんな洋食にも合わせやすく重宝します。また、黒い器を使うことで、色とりどりの食材を際立たせることもできるでしょう。

スイーツには、華やかさを演出できる器がぴったり。 ガラス製のデザート皿や、金縁の入った上品な器などを選ぶと、特別感が演出できます。

器の形については、丸い器は温かみを、四角い器はモダンな印象を与えます。 料理の雰囲気に合わせて使い分けてみてください。

ランチョンマット・カトラリー・ナプキンの合わせ方

テーブルコーディネートでは、器だけでなく周辺アイテムの統一感も重要です。

ランチョンマットは、テーブル全体の印象を決める重要なアイテム。 無地のものを基本にして、料理や器に合わせて色を選ぶのがコツです。和食なら麻や竹製、洋食なら布製やビニール製が適しています。

カトラリーの配置にもルールがあります。 基本は「使う順番に外側から内側へ」配置すること。フォークは左側、ナイフとスプーンは右側に置くのが正式なマナーです。

ナプキンの折り方や配置も、テーブルの格を上げる重要な要素。 シンプルな三角折りでも、丁寧に折ることで上品な印象になります。色は器やランチョンマットと調和する色を選んでみてください。

これらのアイテムは、同系色でまとめるか、あえて対照的な色を選んでアクセントにするかのどちらかで統一感を演出するのがポイントです。

季節感やテーマ性を取り入れるポイント

食卓に季節感を取り入れることで、より豊かな食事体験を演出できます。

春なら桜やパステルピンクをテーマカラーに、桜の花びらを模した小皿を使ったり、ピンクのナプキンを添えたりする演出が効果的です。 夏は涼しげなブルーやグリーンを基調として、ガラス製の器を多用することで涼感を演出できます。

秋は紅葉をイメージした赤や黄色、オレンジ系の色使いがおすすめ。 木製の器や、落ち着いた色合いのランチョンマットを使うことで、秋らしい温かみが表現できるでしょう。

冬は温かみのある色合いで、暖色系の器やキャンドルなどを取り入れると効果的です。

また、記念日やイベントに合わせたテーマ設定も楽しいもの。 誕生日なら明るい色調で華やかに、クリスマスなら赤と緑の組み合わせでといった具合に、特別感を演出してみてください。

写真映えを狙う!盛り付けと撮影アングルの黄金バランス

SNS時代の今、料理写真の美しさも重要な要素になっています。 撮影アングルと盛り付けの関係を理解することで、驚くほど映える写真が撮れるようになります。

SNS時代の今、料理写真の美しさも重要な要素になっています。 撮影アングルと盛り付けの関係を理解することで、驚くほど映える写真が撮れるようになります。

真俯瞰・45度・真横|アングル別の盛り付け注意点

撮影アングルによって、効果的な盛り付け方法は大きく変わります。

真俯瞰(真上から)撮影では、器の形や料理の配置が重要になります。 丸い器なら料理を中央に配置し、四角い器なら対角線を意識した配置が効果的です。また、複数の器を撮影する場合は、大小様々なサイズを組み合わせることで奥行きが表現できるでしょう。

45度アングルは最も一般的で、料理の立体感を表現しやすい角度。 このアングルでは、手前を低く、奥を高く盛り付けることで遠近感が生まれます。また、手前にフォーカルポイントを置くことで、見る人の視線を誘導できます。

真横からの撮影では、料理の高さや層になった構造が美しく表現できます。 サンドイッチやケーキなど、断面を見せたい料理に適したアングルですね。この場合は、横のラインを意識した盛り付けが重要になります。

それぞれのアングルの特性を理解して、料理に合わせて使い分けてみてください。

光と影を味方につける自然光×盛り付けのコツ

美しい料理写真に欠かせないのが、適切な光の使い方です。

自然光は料理を最も美しく見せる光源といえるでしょう。 窓際での撮影がおすすめですが、直射日光は避けて、レースカーテン越しの柔らかい光を利用します。

光の方向も重要なポイント。 サイド光(横からの光)は料理の立体感を強調し、逆光は透明感のある仕上がりになります。順光(正面からの光)は全体を明るく写しますが、平坦な印象になりがちです。

影の使い方も工夫次第で効果的な演出になります。 適度な影は料理に奥行きを与え、より立体的に見せてくれるんです。白いレフ板や白い紙を使って影の濃さを調整することで、より美しい仕上がりが期待できるでしょう。

盛り付けの際は、光の当たり方を意識して、最も美しく見える角度に調整することも大切です。

スマホでも映える構図と背景の作り方

専用のカメラがなくても、スマホで十分美しい料理写真が撮影できます。

構図の基本は「三分割法」を意識すること。 画面を縦横それぞれ3つに分割した交点に、料理の中心やフォーカルポイントを配置することで、バランスの良い構図になります。

背景選びも重要な要素です。 無地の白や木目調のテーブルが最も使いやすく、料理を引き立ててくれます。柄物の背景は料理から注意をそらしてしまうので、できるだけ避けた方が良いでしょう。

スマホ撮影のコツとしては、グリッド機能をオンにして水平垂直を意識すること。 また、ズーム機能よりも自分が移動して距離を調整する方が、画質の劣化を防げます。

さらに、連写機能を活用して複数枚撮影し、後から最も良い一枚を選ぶという方法も効果的です。 HDR機能を使うことで、明暗差の激しい場面でも美しい写真が撮れるでしょう。

仕上げのひと手間で変わる!ハーブ・ソース・トッピング活用術

料理の最終仕上げに加えるちょっとしたトッピングで、見た目は劇的に変わります。 プロが使っている仕上げのテクニックを覚えて、あなたの料理もワンランクアップさせていきましょう。

料理の最終仕上げに加えるちょっとしたトッピングで、見た目は劇的に変わります。 プロが使っている仕上げのテクニックを覚えて、あなたの料理もワンランクアップさせていきましょう。

ハーブの配置で料理を引き締める方法

ハーブは料理の見た目を引き締める、最も手軽で効果的なアイテムです。

パセリは最もポピュラーなハーブですが、ただ振りかけるだけでは素人っぽい仕上がりになってしまいます。 コツは「点」ではなく「線」を意識すること。細かく刻んだパセリを一直線に散らしたり、円を描くように配置したりすることで、プロらしい仕上がりになるんです。

バジルは1枚1枚を丁寧に配置することが大切。 トマト料理なら赤い部分にバジルの緑を効かせることで、美しいコントラストが生まれます。また、バジルの葉脈が見えるように配置することで、より自然で美しい印象になるでしょう。

ローズマリーやタイムなどの細いハーブは、料理に動きを与える効果があります。 まっすぐ立てかけるように配置したり、S字カーブを描くように置いたりすることで、躍動感のある仕上がりが実現できます。

ハーブを選ぶ際は、料理の味との相性も考慮することが重要です。

ソースのかけ方で「プロ感」を演出するテクニック

ソースのかけ方一つで、料理の印象は大きく変わります。

基本テクニックとして覚えておきたいのが「ドット技法」。 スプーンでソースを点々と配置し、爪楊枝で中心から外側に向かって線を引くことで、美しい花びら模様が作れます。

「ストライプ技法」も効果的な方法です。 2色のソースを用意し、交互に線を引いた後、垂直方向に爪楊枝を通すことで、マーブル模様が完成します。

また、「フリーハンド技法」では、スプーンの背を使ってソースを自由に伸ばします。 円を描いたり、波線を作ったりすることで、アーティスティックな仕上がりになるでしょう。

ソースをかける際の注意点として、一度にたくさんかけすぎないこと。 少量ずつ丁寧にかけることで、失敗のリスクを減らせます。

さらに、ソースの温度にも気を配りましょう。 冷たい料理には冷たいソース、温かい料理には常温のソースが基本です。

粉糖・チーズ・スパイスで味も見た目もUP

仕上げのトッピングは、見た目だけでなく味のアクセントとしても重要な役割を果たします。

粉糖は茶こしを使って均一にふりかけるのがコツ。 一部分だけに集中してかけるのではなく、全体にまんべんなく薄くかけることで、上品な仕上がりになります。また、型紙を使って模様を作ることも可能です。

チーズの削り方にも工夫が必要です。 パルミジャーノチーズなら、薄くスライスしたものを花びらのように配置したり、細かく削ったものを雪のように散らしたりする方法があります。

スパイスを使う場合は、色のコントラストを意識しましょう。 パプリカパウダーの赤、カレーパウダーの黄色、ブラックペッパーの黒など、料理の色に合わせて選択します。

これらのトッピングを組み合わせる際は、「引き算の美学」を忘れずに。 すべてを使うのではなく、1〜2種類に絞って使うことで、洗練された印象が生まれるでしょう。

量についても、「少なすぎるかな」と思うくらいが、実際には適量だったりします。

盛り付け失敗あるあると、その改善方法【写真付き事例】

盛り付けでよくある失敗パターンを知ることで、同じミスを避けることができます。 具体的な改善方法と合わせて、美しい盛り付けのコツを身につけていきましょう。

盛り付けでよくある失敗パターンを知ることで、同じミスを避けることができます。 具体的な改善方法と合わせて、美しい盛り付けのコツを身につけていきましょう。

色が足りない盛り付けの改善例

最も多い失敗パターンが、色味の少ない単調な盛り付けです。

茶色一色の料理(から揚げ、ハンバーグなど)は、どうしても地味な印象になってしまいます。 しかし、ちょっとした工夫で劇的に変わるんです。

改善方法として、まず「緑の追加」から始めてみてください。 パセリ、レタス、ブロッコリーなど、どんな緑でも構いません。茶色い料理に緑を加えるだけで、一気に華やかになります。

次に「赤い要素」を加えましょう。 ミニトマト、赤パプリカ、ケチャップなど、小さな赤い点があるだけで全体が引き締まります。

「黄色のアクセント」も効果的です。 コーンの粒、レモンの輪切り、卵の黄身など、明るい黄色は料理を楽しい印象に変えてくれるでしょう。

最終的に、一皿の中に最低3色は入れることを目標にしてみてください。 この簡単なルールを守るだけで、格段に美しい盛り付けになります。

高さがなく平坦な盛り付けの改善例

平面的な盛り付けも、よくある失敗パターンの一つです。

すべての食材を同じ高さで並べてしまうと、どうしても単調で味気ない印象になってしまいます。 特に、お弁当や定食のような複数の料理を一つの器に盛る場合に起こりがちな問題ですね。

改善のポイントは「高低差をつける」こと。 メインの料理を中心に高く盛り、その周りに低めの付け合わせを配置することで自然な立体感が生まれます。

また、「重ね盛り」という技法も効果的です。 野菜を重ねるように配置したり、肉料理の上にハーブを乗せたりすることで、簡単に高さを演出できます。

さらに、器の選び方も重要なポイント。 深めの器を選ぶことで、自然と立体的な盛り付けがしやすくなるでしょう。

ただし、高さを出しすぎて食べにくくならないよう、バランスを考えることも大切です。

詰め込みすぎでごちゃごちゃした時の改善例

「せっかくだから」とあれもこれも盛り込んでしまい、結果的にごちゃごちゃした見た目になってしまうケースも多いものです。

このような場合の改善策は「引き算の発想」を取り入れること。 まず、一皿に盛る食材の種類を3〜4種類程度に絞り込んでみてください。

次に「余白の確保」を意識しましょう。 器の30〜40%は余白として残しておくことで、各食材がしっかりと主張できるようになります。

色の統一感を図ることも重要です。 あまりにも多様な色が混在していると、まとまりのない印象になってしまいます。同系色でまとめるか、メリハリのある配色に整理してみてください。

また、「主役を決める」ことで全体のバランスが取りやすくなります。 一皿の中で最も注目してもらいたい食材を決めて、それを中心とした配置を心がけるのがコツです。

ビフォーアフターで学ぶ改善ポイント

実際の改善例を通じて、効果的な盛り付けのコツを確認していきましょう。

【ビフォー:から揚げ定食】 茶色いから揚げが器いっぱいに詰め込まれ、白いご飯と茶色い味噌汁が並んでいる状態。全体的に茶色系で統一されており、高さもなく平坦な印象です。

【アフター:同じ材料での改善版】 から揚げは器の60%程度に収め、余白部分にはレタスと赤いミニトマトを配置。から揚げの上には刻んだパセリを散らし、レモンの輪切りを添えました。ご飯は少し盛り上げて高さを出し、味噌汁にはネギを浮かべて彩りをプラス。

この改善により、色数が茶色だけから5色(茶・緑・赤・黄・白)に増え、立体感も生まれています。 使った材料はほとんど同じなのに、見た目の印象は劇的に変わるのがわかるでしょう。

同様の改善は、どんな料理にも応用できます。 「色・高さ・余白」の3原則を意識するだけで、家庭料理が見違えるほど美しくなりますよ。

まとめ

家庭料理を格上げするフードスタイリングと盛り付けのコツについて、基本から応用まで詳しくお伝えしてきました。

最も重要なのは「彩り・高さ・余白」の3原則を意識することです。 この基本さえ押さえれば、特別な道具や技術がなくても、驚くほど美しい盛り付けが実現できます。

また、料理のジャンルに合わせた盛り付けスタイルを理解することで、より本格的な仕上がりを目指せるでしょう。 和食は「静」と「間」を、洋食はダイナミックさを、スイーツは華やかさを重視することがポイントでした。

器選びや小物使い、撮影テクニックなども組み合わせることで、SNS映えする美しい食卓が完成します。 最後の仕上げとなるハーブやソース、トッピングの使い方をマスターすれば、まさにプロ級の仕上がりになるはずです。

まずは今日の食事から、一つでも良いので今回ご紹介したテクニックを試してみてください。 きっと、いつもの料理が特別な一皿に変身することを実感していただけるでしょう。

美しい盛り付けは、料理を作る人も食べる人も幸せにしてくれる魔法のようなもの。 ぜひ楽しみながら、あなたならではの美しい食卓を演出していってくださいね!