「書道ってやってみたいけど、お手本通りに書くのは苦手…」

そんな風に感じている方にこそおすすめしたいのが、自由な発想で心を表現できる「書道アート」です。

従来の書道とは違い、美しさよりも”感情”や”個性”を大切にするアート書道は、初心者でも気軽に始められます。

この記事では、書道アートの魅力から必要な道具、実際の制作ステップまで、誰でも作品づくりができるようになる方法をお伝えしていきます。さらに、作品を仕事や地域文化に活かすヒントもご紹介するので、ぜひ最後まで読んでみてください!

書道とアート書道の違いとは?心で描く”自由な書”の世界へ

まずは、従来の書道とアート書道の違いについてお話ししていきます。

この2つは似ているようで、実は目的も表現方法も全く異なるものです。アート書道の魅力を知ることで、あなたも新しい世界に踏み出したくなるはず。

従来の書道は「正しく美しく」、アート書道は「自由で感情的」

従来の書道では、お手本通りに正確で美しい文字を書くことが求められます。

なぜなら、書道は長い歴史の中で培われてきた「型」を学ぶ芸術だからです。筆の運び方、字形のバランス、線の太さまで、細かなルールに従って練習を重ねていきます。

一方、アート書道は”感情”を筆に乗せることを最優先にした表現方法です。

正しさよりも、書き手が何を感じ、何を伝えたいかが重要になります。したがって、文字が多少崩れていても、余白が大胆でも、それが作品の個性となって輝くのです。

このように、書道が「学び」であるのに対し、アート書道は「表現」そのもの。

だからこそ、初心者でも気負わずに筆を握れるのが大きな魅力と言えます。

“上手・下手”ではなく”伝わる・感じる”を大切にする書

アート書道では、技術的な上手さは二の次です。

それよりも、見た人が「何かを感じ取れるかどうか」が作品の価値を決めます。たとえば、「喜」という一文字を書くとき、力強く勢いよく筆を走らせれば、その喜びが観る人にも伝わるでしょう。

反対に、「静」という文字をゆっくりと丁寧に書けば、静けさや落ち着きが空気として漂います。

つまり、筆運びのスピードや力加減、余白の取り方すべてが、感情表現の手段になるということ。

技術に自信がない人でも、自分の心をそのまま紙に映し出せば、それが立派なアート作品になります。したがって、「下手だから…」と諦める必要は全くないのです。

海外でも人気!アートとして評価される日本の筆文化

近年、日本の書道アートは海外からも高い注目を集めています。

その理由は、「ZEN(禅)」や「WABI-SABI(わびさび)」といった日本独自の美意識が、筆の一筆一筆に宿っているからです。欧米では、日本の墨を使ったモダンアートやインテリアデザインとして、書道作品が展示されるケースも増えてきました。

また、筆で描かれる力強い線や繊細なかすれは、デジタル全盛の時代だからこそ新鮮に映ります。

手で書く温かみ、一期一会の偶然性が、人々の心を捉えているのです。こうした背景もあり、アート書道は日本文化を発信する手段としても注目されています。

日本人である私たちが筆を持つことは、世界に誇れる文化を体現することでもあるのです。

初心者でも始められる!アート書道に必要な道具と費用の目安

ここからは、アート書道を始めるために必要な道具についてご紹介していきます。

「何を揃えればいいか分からない…」という方も安心してください。実は、3,000円程度あれば基本セットが揃います。

それぞれの道具の選び方やコスパの良い購入方法もお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください!

まずはこれだけ!最低限そろえたい基本の4点セット

アート書道を始めるなら、最低限以下の4つがあれば十分です。

まず1つ目は「筆」。太筆が1本あれば、力強い線も繊細な表現もできます。

2つ目は「墨汁」です。固形墨を磨る必要はなく、市販の墨汁で問題ありません。

3つ目は「紙」。和紙や画仙紙が理想ですが、最初は厚手の画用紙でも代用可能です。

そして4つ目が「下敷き」。紙の下に敷くことで、にじみ具合を調整できます。

これら4点を揃えるだけで、すぐに作品づくりをスタートできます。したがって、高価な道具を無理に買う必要はありません。

まずは手軽に始めて、徐々に自分好みの道具を見つけていくのがおすすめです。

“にじみ”を楽しむ紙選び|和紙・画仙紙・厚手画用紙の違い

紙選びは、アート書道の表現において非常に重要なポイントになります。

なぜなら、紙の種類によって墨のにじみ方が大きく変わるからです。

まず「和紙」は繊維が長く、墨が紙に深く染み込むため、独特の風合いを楽しめます。温かみのある自然なにじみが生まれ、作品に味わいを与えてくれるでしょう。

次に「画仙紙」は書道で最もよく使われる紙で、適度なにじみとなめらかな書き心地が特徴です。初心者にも扱いやすく、コストパフォーマンスにも優れています。

一方、「厚手画用紙」は墨が染み込みにくいため、くっきりとした線が描けます。にじみを抑えたいときや、色墨を使うときにも便利です。

このように、それぞれの紙に個性があります。

表現したい雰囲気に合わせて、使い分けてみるのも楽しいですよ。

100均でも代用できる?コスパ重視のスタート方法

「いきなり高い道具を買うのは不安…」という方には、100円ショップの活用がおすすめです。

実際、100均でも筆・墨汁・半紙が手に入ります。品質は専門店に劣りますが、「まずは試してみたい」という段階なら十分に使えるレベルです。

特に、筆は太めのものを1本選んでおくと、表現の幅が広がります。

また、下敷きは黒いフェルトやマウスパッドで代用することも可能です。このように工夫すれば、500円程度でも道具一式を揃えられます。

ただし、本格的に続けたいと思ったら、専門店の道具に切り替えることをおすすめします。

なぜなら、筆のまとまり具合や墨の発色が全く違い、作品のクオリティが一気に上がるからです。まずはお試しで100均、気に入ったら本格的な道具へ、というステップが賢い選択と言えます。

初心者が最初に買うと失敗しないおすすめメーカー

道具選びで迷ったときは、信頼できるメーカーの商品を選ぶと安心です。

筆なら「呉竹(くれたけ)」や「あかしや」が初心者向けのラインナップを豊富に揃えています。これらのメーカーは品質が安定しており、価格も手頃です。

墨汁は「開明墨汁」が定番で、多くの書道教室でも使われています。

発色が良く、書きやすいため、初めての1本としておすすめです。また、紙は「書道半紙セット」として販売されているものを選べば、枚数も多く練習にぴったり。

このように、メーカーを意識して選ぶだけで、失敗のリスクをぐっと減らせます。

最初は「初心者用」「入門セット」と書かれた商品を選んでおけば間違いありません。慣れてきたら、自分の表現スタイルに合わせて道具をアップグレードしていきましょう!

作品づくりの基本ステップ:構図・筆運び・余白のバランスを学ぶ

道具が揃ったら、いよいよ実際に作品を作っていきます。

ここでは、アート書道の作品づくりにおける基本的なステップをお伝えしていきます。構図の取り方や筆の動かし方を知ることで、初心者でも見映えのする作品が完成するはずです。

まずは「一文字アート」から|感情をこめて書く練習法

最初は、一文字だけを書く「一文字アート」から始めるのがおすすめです。

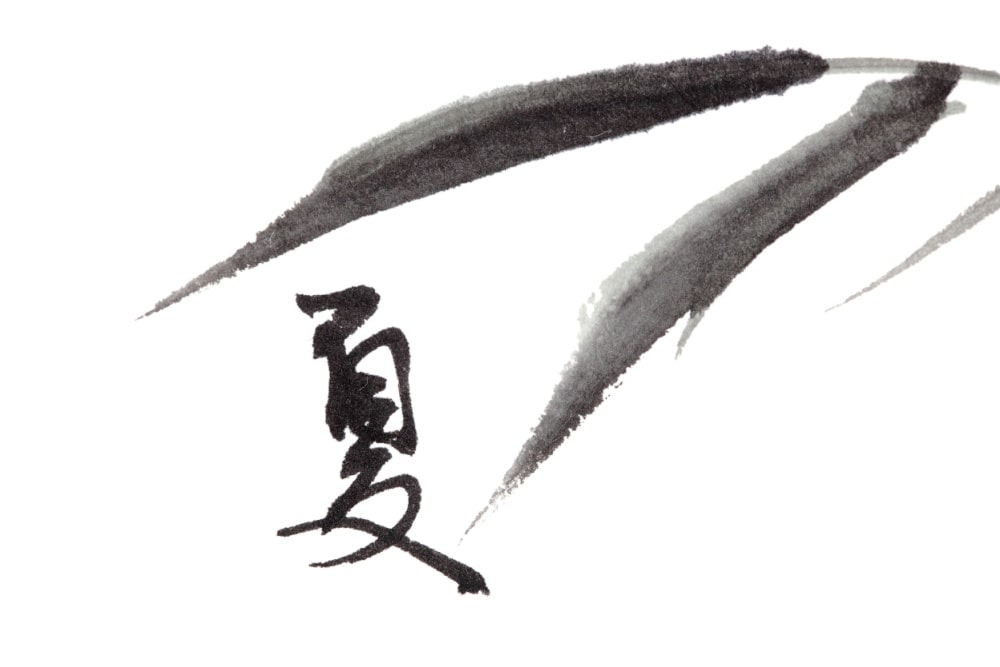

なぜなら、一文字に集中することで、自分の感情を筆に乗せる練習ができるからです。たとえば「夢」「愛」「光」など、自分が好きな漢字を選んでみましょう。

書く前に、その文字から連想するイメージを思い浮かべます。

「夢」なら希望や未来を、「愛」なら温かさや優しさを感じてみてください。そして、その感情を筆に込めながら、一気に書き上げます。

このとき、途中で止まったり迷ったりせず、勢いを大切にすることがポイントです。

失敗を恐れず、何枚も書いてみることで、自分らしい表現が見つかっていきます。したがって、最初から完璧を目指さず、楽しむ気持ちを優先してみてください。

構図の黄金比を意識する|余白7割・文字3割が基本

美しい作品を作るには、構図のバランスが重要になります。

アート書道では、「余白7割・文字3割」を意識すると、洗練された印象に仕上がります。なぜなら、余白があることで文字が引き立ち、作品全体に空気感が生まれるからです。

たとえば、A4サイズの紙に一文字を書くとき、中央にどっしりと配置するのではなく、少し上に寄せてみる。

すると、下の余白が広がり、作品に奥行きが出ます。また、左右どちらかに寄せて配置すれば、動きや流れを感じさせることも可能です。

このように、文字の位置を変えるだけで、作品の印象は大きく変わります。

余白は「何もない空間」ではなく、「作品を引き立てる舞台」だと考えてみてください。この意識を持つだけで、作品のレベルが一段上がりますよ。

筆運びのリズムと呼吸|”力の抜き方”が作品を変える

筆を動かすとき、リズムと呼吸を意識すると、自然で美しい線が生まれます。

まず、書き始める前に深呼吸をして、心を落ち着けましょう。そして、息を吐きながら筆を走らせると、力みのない滑らかな線が描けます。

逆に、力を入れすぎると線が硬くなり、ぎこちない印象になってしまいます。

特に大切なのは「力の抜き方」です。筆を紙に置く瞬間は軽く、線を引くときは適度な圧をかけ、止めるときは再び力を抜く。このメリハリが、表情豊かな線を生み出します。

また、書くスピードを変えることで、作品に変化を与えることも可能です。

速く書けば勢いや情熱が、ゆっくり書けば静けさや落ち着きが表現できます。したがって、何度も練習しながら、自分にとって心地よいリズムを見つけてみてください。

見映えするレイアウト例:中央配置・斜め構成・上下バランス

同じ文字でも、配置を変えるだけで印象が大きく変わります。

ここでは、初心者でも取り入れやすい3つのレイアウトパターンをご紹介していきます。

まず「中央配置」は、最も安定感があり、力強さを表現したいときに向いています。文字を紙の中心に堂々と置くことで、存在感のある作品になるでしょう。

次に「斜め構成」は、動きや躍動感を出したいときにおすすめです。

文字を斜めに配置することで、視線が流れ、作品に勢いが生まれます。また、余白の形も変化するため、デザイン性の高い仕上がりになります。

最後に「上下バランス」は、文字を上部や下部に寄せて配置する方法です。

たとえば、文字を上に置けば軽やかな印象に、下に置けばどっしりとした安定感が出ます。このように、配置ひとつで作品の雰囲気は自在に変えられます。

いろいろなパターンを試しながら、自分の感性に合ったレイアウトを見つけてみてください!

にじみ・かすれ・色彩で表現する”感情の書”のテクニック

基本の作品づくりに慣れてきたら、次は表現の幅を広げていきましょう。

ここでは、にじみやかすれ、色墨を使った、より感情豊かな作品を作るテクニックをお伝えしていきます。これらを使いこなせれば、あなたの作品は一気にアーティスティックになるはずです。

水分と筆圧で変わる”にじみ”の表情をコントロールする

にじみは、アート書道における最大の魅力のひとつです。

墨の水分量と筆圧を調整することで、にじみ方をコントロールできます。たとえば、筆に水を多めに含ませて紙に置くと、墨が広がり、柔らかで優しい印象のにじみが生まれるでしょう。

反対に、水分を少なめにして強く筆を押しつけると、輪郭のはっきりした濃いにじみになります。

また、筆を紙に置いた後、少し待ってから動かすと、じんわりと広がるにじみを楽しめます。このように、水分・筆圧・タイミングの3つを意識するだけで、にじみの表情は無限に変わるのです。

最初は思い通りにいかないかもしれません。

しかし、何度も試すうちに、自分が求めるにじみを作り出せるようになります。したがって、失敗を恐れず、いろいろな組み合わせを試してみることが上達への近道です。

かすれを美しく出すための筆の立て方とスピード

かすれた線は、作品に深みと味わいを与えてくれます。

美しいかすれを出すには、筆の立て方とスピードが重要です。まず、筆を立てて、紙に対して垂直に近い角度で持ちましょう。

そして、筆に含ませる墨の量を少なめにします。

この状態で、筆を速く走らせると、自然なかすれが生まれるのです。なぜなら、墨が少ないため紙に均一に乗らず、筆の毛先が作る独特の線が現れるからです。

また、力を抜いて軽く筆を動かすことも大切。

力を入れすぎると、かすれではなくただの薄い線になってしまいます。したがって、軽やかに、リズムよく筆を動かすことを意識してみてください。

かすれは、勢いや軽さを表現したいときに特に効果的です。

何度も練習して、自分なりの美しいかすれを見つけていきましょう!

金・銀・朱・藍…色墨で作る”モダンアート書”の世界

墨の色を変えるだけで、作品の印象は大きく変わります。

最近では、金・銀・朱(赤)・藍(青)など、カラフルな墨が手軽に手に入るようになりました。これらを使えば、伝統的な書道の枠を超えた、モダンな作品を作ることができます。

たとえば、金墨を使えば華やかで高級感のある作品に。

銀墨は、クールで洗練された印象を与えてくれます。また、朱色は情熱やエネルギーを、藍色は静けさや落ち着きを表現するのに向いているでしょう。

さらに、複数の色を組み合わせることで、より個性的な作品を作ることも可能です。

たとえば、黒墨で文字を書いた後、背景に薄く金墨を散らすと、幻想的な雰囲気が生まれます。このように、色墨を使えば表現の可能性は無限に広がります。

インテリアとして飾るときも、色墨の作品は部屋を華やかに彩ってくれますよ。

失敗を”味”に変える!偶然のにじみを活かす発想法

アート書道では、失敗さえも作品の一部として活かせます。

たとえば、予想以上ににじんでしまったとき、「失敗した」と思うのではなく、「面白い表情が生まれた」と捉えてみましょう。なぜなら、偶然の表現こそがアートの魅力だからです。

実際、意図しないにじみやかすれが、作品に独特の味わいを与えることも多いもの。

その偶然を受け入れ、むしろそれを活かす構図に変えてみる柔軟さが大切です。また、墨が垂れてしまったときも、それを意図的な演出のように見せることができます。

このように、完璧を求めず、偶然を楽しむ姿勢が、アート書道を上達させる秘訣です。

失敗を恐れずに筆を走らせ、予想外の表現を楽しんでみてください。そうした経験の積み重ねが、あなただけのオリジナル作品を生み出していきます!

完成した作品をもっと輝かせる!額装・撮影・SNS発信のコツ

素敵な作品が完成したら、次はそれを飾ったり発信したりしてみましょう。

ここでは、作品をより美しく見せる額装の方法や、スマホできれいに撮影するコツ、SNSでの発信方法についてお伝えしていきます。作品を多くの人に見てもらう楽しみも、アート書道の醍醐味のひとつです。

作品が映える額装アイデア|和モダン・北欧テイスト・ミニフレーム

作品を額装すると、一気に作品としての完成度が高まります。

まず「和モダン」スタイルは、黒や茶色の木製フレームを使い、落ち着いた雰囲気に仕上げる方法です。和室にも洋室にも馴染み、伝統と現代が融合した印象を与えてくれます。

次に「北欧テイスト」は、白やナチュラルカラーのフレームを選ぶのがポイント。

明るくシンプルな空間に、筆文字のアートが映えます。特に、余白を広めに取った作品と相性が良いでしょう。

また、「ミニフレーム」を使えば、複数の小さな作品を並べて飾ることも可能です。

たとえば、「春」「夏」「秋」「冬」と4つの一文字アートを作り、並べて飾ると、季節感のあるインテリアになります。このように、フレーム選びひとつで作品の印象は大きく変わります。

自分の部屋の雰囲気に合わせて、ぴったりの額装を楽しんでみてください!

スマホで作品をきれいに撮るコツ|光と背景の作り方

作品をSNSにアップしたり記録に残したりするときは、撮影が重要です。

スマホでもきれいに撮影できるコツをいくつかご紹介していきます。

まず、自然光を使うことが最大のポイント。窓際など明るい場所で撮影すると、作品の色がきれいに再現されます。

ただし、直射日光は避けてください。なぜなら、強すぎる光は影を作り、作品が見づらくなるからです。曇りの日の窓際や、レースカーテン越しの柔らかい光が理想的です。

次に、背景にも気を配りましょう。

白い紙や布を敷くと、作品が引き立ちます。また、木目のテーブルやマットな質感の背景を使えば、おしゃれな雰囲気に仕上がるでしょう。

さらに、真上から撮影することで、作品の歪みを防げます。

スマホのグリッド機能を使えば、まっすぐに撮りやすくなります。したがって、これらのポイントを意識するだけで、プロのような写真が撮れますよ。

Instagram・Pinterestで人気の”筆文字アート投稿”の見せ方

SNSで作品を発信すると、多くの人に見てもらえるチャンスが広がります。

特にInstagramやPinterestは、ビジュアル重視のプラットフォームなので、書道アートと相性が抜群です。人気の投稿には、いくつか共通するポイントがあります。

まず、統一感のある投稿を心がけること。

たとえば、背景の色やフレームのスタイルを揃えると、プロフィール全体が美しく見えます。また、作品だけでなく、制作過程の動画や道具の写真も交えると、フォロワーの関心を引きやすくなるでしょう。

ハッシュタグも効果的に活用しましょう。

「#書道アート」「#筆文字」「#カリグラフィー」など、関連するタグをつけることで、同じ趣味を持つ人とつながれます。さらに、英語のタグ(#JapaneseCalligraphy、#ShodoBrushArt)を加えれば、海外からの反応も期待できます。

このように、見せ方を工夫するだけで、作品の魅力は何倍にも広がります。

ぜひ積極的に発信して、世界中の人にあなたのアートを届けてみてください!

さらに深めたい人へ:アート書道を”仕事”や”地域文化”に活かす方法

アート書道の魅力にハマったら、趣味の枠を超えて活動を広げることも可能です。

ここでは、書道アートを仕事にする方法や、地域文化との結びつけ方、さらに学びを深めるための教室情報についてお伝えしていきます。あなたの作品が、新しい可能性を切り開くきっかけになるかもしれません。

書道アートを活かした仕事|ロゴ制作・看板デザイン・講座開催

書道アートのスキルは、さまざまな仕事に活かせます。

まず「ロゴ制作」は、企業や店舗から依頼を受け、筆文字でオリジナルのロゴを作成する仕事です。手書きの温かみは、デジタルフォントにはない魅力を持ち、多くの企業が注目しています。

次に「看板デザイン」も需要の高い分野。

飲食店や和風の店舗では、筆文字の看板が人気です。力強さや柔らかさを自在に表現できる書道アートは、店の個性を際立たせる重要な要素になります。

また、「講座開催」も選択肢のひとつです。

カルチャーセンターや地域のコミュニティスペースで、初心者向けの書道アート教室を開けば、自分の技術を伝えながら収入を得ることもできます。オンライン講座なら、場所を問わず多くの人に教えることが可能です。

このように、書道アートは副業や本業として十分に成り立つスキルと言えます。

興味がある方は、まず小さな案件から挑戦してみることをおすすめします!

地域文化と書の融合|観光・特産品・茶道などとのコラボ事例

書道アートは、地域文化と組み合わせることで新たな価値を生み出せます。

たとえば、観光地では筆文字を使った案内板やパンフレットが、地域の魅力を伝える手段として活用されています。伝統的な温泉街や歴史的な町並みに、筆文字はぴったりと馴染むでしょう。

また、地域の特産品とのコラボも増えています。

たとえば「りんご」の産地では、りんごを使った商品のパッケージに筆文字アートを採用することで、高級感と温かみを演出しています。こうしたデザインは、消費者の心をつかみやすく、商品の付加価値を高める効果があるのです。

さらに、茶道や華道といった伝統文化とのコラボイベントも人気です。

書道アートのパフォーマンスを披露しながら、お茶やお花を楽しむ空間を演出すれば、日本文化の魅力を多角的に伝えられます。このように、書道アートは地域を盛り上げる力を持っているのです。

あなたの住む地域でも、書道アートを通じた文化発信ができるかもしれません。

地域のイベントや商品開発に関わるチャンスがあれば、ぜひ提案してみてください!

オンラインで作品販売する方法と注意点(著作権・商用利用)

作品をオンラインで販売することも、収益化の有効な手段です。

最近では、minne(ミンネ)やCreema(クリーマ)といったハンドメイドマーケットプレイスで、書道アート作品を販売する人が増えています。自分の作品に値段をつけ、全国の人に届けることができるのは大きな魅力でしょう。

ただし、販売する際には注意点もあります。

まず、著作権について理解しておくことが重要です。たとえば、有名な詩や歌詞、キャラクター名などを無断で作品にして販売すると、著作権侵害になる可能性があります。

また、商標登録されている言葉やロゴも使用できません。

したがって、オリジナルの言葉や自作の詩、誰でも使える古典的な言葉を選ぶようにしましょう。商用利用が許可されているフリー素材を使う場合も、利用規約をしっかり確認してください。

さらに、作品の写真や説明文も丁寧に作り込むことが大切です。

購入者が安心して買えるよう、サイズや素材、発送方法などを明記しましょう。こうした配慮が、信頼を得てリピーターを増やす秘訣になります。

学びを続けるなら?全国のアート書道教室・オンライン講座

独学でも楽しめるアート書道ですが、教室で学ぶとさらに深い世界が広がります。

全国には、アート書道を専門に教える教室が数多くあります。講師から直接指導を受けることで、筆の持ち方や力加減など、細かな技術を身につけられるでしょう。

また、オンライン講座も充実してきました。

ZoomやYouTubeを活用した講座なら、自宅にいながら全国の有名講師から学べます。動画を繰り返し見て復習できるのも、オンラインのメリットです。

教室を選ぶときは、自分の目的に合ったところを選びましょう。

「自由な表現を重視したい」「伝統的な技法も学びたい」など、方針は教室によって異なります。体験レッスンを利用して、雰囲気や指導スタイルを確認してから決めるのがおすすめです。

このように、学びの場を持つことで、モチベーションも維持しやすくなります。

仲間と一緒に成長していく喜びも、教室ならではの魅力。興味がある方は、ぜひ一度問い合わせてみてください!

まとめ

書道アートは、型にとらわれず自由に感情を表現できる魅力的な芸術です。

この記事では、従来の書道との違いから、必要な道具、作品づくりの基本ステップ、さらに仕事や地域文化への活かし方までご紹介してきました。初心者でも、道具を揃えて一文字から始めれば、すぐに作品づくりを楽しめます。

大切なのは、上手に書こうとせず、自分の心を素直に筆に乗せることです。

失敗を恐れず、何枚も書いていくうちに、あなたらしい表現が必ず見つかります。作品が完成したら、額装して飾ったり、SNSで発信したりして、多くの人と感動を共有してみてください。

書道アートは、あなたの人生を豊かにする素敵な趣味になるはずです。

ぜひ今日から筆を手に取って、心のままに一筆を走らせてみてください!