「色鉛筆で絵を描いてみたいけど、なんだかうまくいかない……」

そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。色鉛筆アートは手軽に始められるアートの入り口でありながら、意外と奥が深く、基本を知らないとなかなか思うような仕上がりになりません。

この記事では、初心者でもプロっぽく描ける色鉛筆アートの基本テクニックから上達のコツまで詳しくお伝えしていきます。正しい技法を身につけて、あなたも素敵な色鉛筆アートを楽しんでみてください!

色鉛筆アートって難しい?初心者がつまずきやすいポイントとは

色鉛筆アートに挑戦する多くの初心者が、最初に感じるのは「思っていたより難しい」という感覚です。

色鉛筆アートに挑戦する多くの初心者が、最初に感じるのは「思っていたより難しい」という感覚です。

なぜなら、色鉛筆は身近な画材でありながら、美しい作品を描くためには独特のテクニックが必要だからです。ここでは初心者がよくつまずくポイントを3つ取り上げ、その原因と対策をお話ししていきます。

色鉛筆=子ども向け?という思い込み

多くの人が色鉛筆に対して「子どもの頃に使った画材」というイメージを持っています。

しかし実際には、色鉛筆は世界中のプロアーティストが愛用する本格的な画材です。その証拠に、海外では色鉛筆だけで描いた写実的な肖像画が数十万円で取引されることもあります。

大切なのは「色鉛筆は本格的なアート作品を生み出せる画材」だと認識を改めることです。この思い込みを手放すだけで、技術向上への意欲も格段に高まります。

上手く塗れない原因は「筆圧と方向」だった

初心者の多くが悩むのが「きれいに塗れない」という問題です。

この原因の多くは、筆圧が強すぎることと、塗る方向が一定でないことにあります。色鉛筆は筆圧を強くかけすぎると紙の目が潰れ、ムラや筋が目立つ仕上がりになってしまうのです。

まずは軽い筆圧で一定方向に塗る練習から始めてみてください。最初は薄くても構いません。何度も重ねて色を濃くしていく方が、美しい仕上がりになります。

描き方より先に必要なのは「準備と理解」

いきなり描き始めて失敗する人の共通点は、準備不足です。

色鉛筆アートでは、使う色鉛筆の特性、紙との相性、光の当たり方などを事前に理解しておくことが重要になります。また、どんな仕上がりを目指すのかイメージを固めることも欠かせません。

たとえば写実的に描きたいのか、イラスト調にしたいのかで使うテクニックは大きく変わります。まずは自分の目標を明確にして、それに合った基礎知識を身につけていきましょう!

まずはここから!初心者でも失敗しない基本テクニック5選

色鉛筆アートの上達には、基本テクニックの習得が不可欠です。

色鉛筆アートの上達には、基本テクニックの習得が不可欠です。

ここでは初心者でも実践しやすく、かつ効果の高い5つの基本テクニックをご紹介していきます。これらをマスターするだけで、作品の完成度は格段に向上するはずです。

① ムラを防ぐ「平塗り」のコツ

平塗りは色鉛筆アートの最も基本的なテクニックです。

コツは軽い筆圧で一定方向に塗ることです。まず縦方向に薄く塗り、次に横方向に重ねて塗ることで、ムラの少ない均一な仕上がりになります。

このとき重要なのは、一気に濃く塗ろうとしないことです。薄い色を何度も重ねる方が、美しい平塗りができます。練習では正方形を描いて、その中を均一に塗る練習から始めてみてください。

② 色に深みを出す「重ね塗り」テクニック

重ね塗りは色鉛筆アートならではの魅力的な技法です。

異なる色を重ねることで、1色では表現できない深みのある色合いを作り出せます。たとえば赤の上に少し紫を重ねると、より大人っぽい深い赤になります。

重ね塗りのポイントは、下の色が透けて見えるくらいの軽い筆圧で上から塗ることです。また、暖色系と寒色系を組み合わせることで、より複雑で美しい色彩効果が得られます。

③ 滑らかな「グラデーション」の作り方

グラデーションができると、立体感のある作品が描けるようになります。

基本的な作り方は、濃い部分から薄い部分に向かって、徐々に筆圧を軽くしながら塗っていく方法です。境界線をぼかすように、重なり合う部分を意識して塗るのがコツになります。

さらに美しく仕上げたい場合は、ティッシュペーパーや綿棒で軽くこすってぼかす方法もあります。ただし、やりすぎると汚くなるので注意してください。

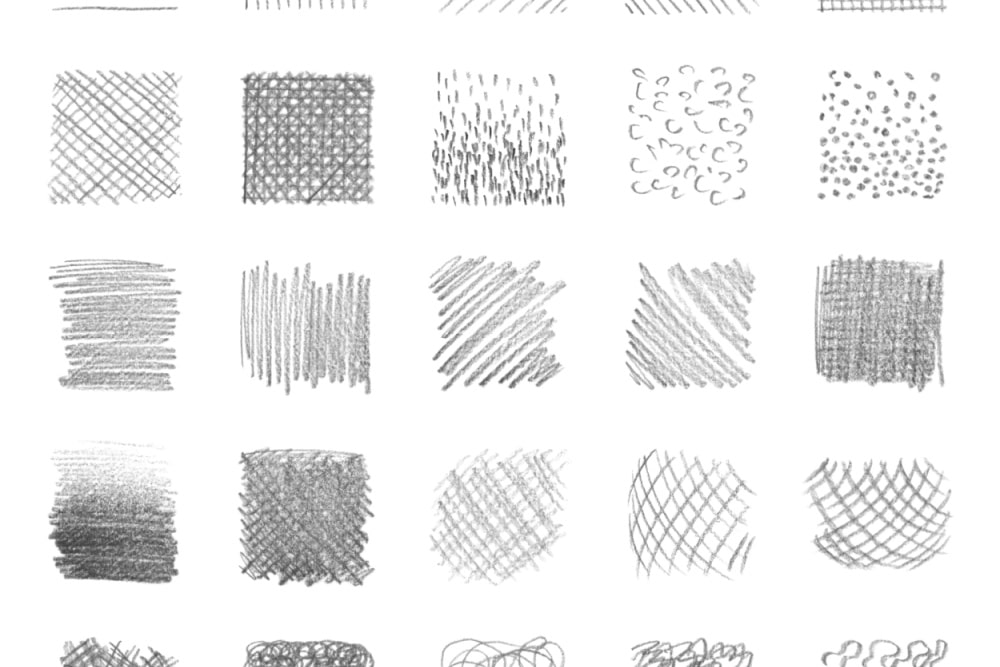

④ 線で質感を出す「ハッチング・クロスハッチング」

ハッチングは平行線を描いて陰影を表現する技法です。

線の間隔や濃さを変えることで、さまざまな明暗を表現できます。クロスハッチングは、ハッチングの上に交差する線を重ねる技法で、より深い陰影や質感を表現する際に使います。

これらの技法は特に、金属の質感や髪の毛の表現に効果的です。最初は単純な形で練習し、慣れてきたら複雑なモチーフに挑戦してみてください。

⑤ 自然な影を出す「筆圧の調整法」

筆圧のコントロールは色鉛筆アート上達の鍵です。

自然な影を表現するには、影の濃さに応じて筆圧を調整する必要があります。深い影は筆圧を強めに、薄い影は軽めに塗ることで、立体感のある仕上がりになります。

練習方法としては、1本の線を引きながら、徐々に筆圧を変えていく練習がおすすめです。筆圧の変化に応じて線の濃さが変わることを実感できれば、影の表現も格段に上達します!

色鉛筆アートに必要な道具とおすすめの選び方

美しい色鉛筆アートを描くためには、適切な道具選びが重要です。

美しい色鉛筆アートを描くためには、適切な道具選びが重要です。

初心者の方は「何を揃えればいいのか分からない」と悩むことも多いでしょう。ここでは色鉛筆アートに必要な基本的な道具と、初心者におすすめの選び方をお伝えしていきます。

初心者でも扱いやすい色鉛筆の種類(油性/水彩)

色鉛筆には大きく分けて油性と水彩の2種類があります。

油性色鉛筆は発色が良く、重ね塗りがしやすいのが特徴です。一方、水彩色鉛筆は水を加えることで水彩画のような表現も可能になります。

初心者には油性色鉛筆がおすすめです。なぜなら、扱いが簡単で失敗しにくく、基本テクニックを身につけるのに適しているからです。有名ブランドでは、ファーバーカステルやステッドラーの36色セットが品質と価格のバランスが良いでしょう。

紙選びで仕上がりが変わる!ケント紙・水彩紙の特徴

紙の選び方は作品の仕上がりに大きく影響します。

ケント紙は表面が滑らかで、細密な描写に適しています。一方、水彩紙は表面に凹凸があり、色鉛筆の粉がよく乗るため、発色が良くなります。

初心者にはケント紙をおすすめします。描きやすく、消しゴムでの修正もしやすいからです。慣れてきたら、表現したい雰囲気に合わせて紙を使い分けてみてください。

あると便利な道具(ぼかし用スティック・定着液 など)

基本の色鉛筆と紙に加えて、いくつかの補助道具があると表現の幅が広がります。

ぼかし用スティック(トーション)は、色鉛筆で塗った部分をなめらかにぼかすのに使います。また、練り消しゴムは通常の消しゴムよりも繊細な修正ができる優れものです。

定着液(フィキサチーフ)は完成した作品の色落ちを防ぐためのスプレーです。ただし、これらは必須ではありません。まずは基本の道具で始めて、必要性を感じたら少しずつ揃えていけば十分です。

100均でも始められる?おすすめのスタートセット

予算を抑えて始めたい方には、100均の色鉛筆でも練習は可能です。

ただし、100均の色鉛筆は発色や伸びが良くないため、本格的な作品作りには限界があります。それでも基本的な塗り方の練習には十分使えるでしょう。

おすすめのスタートセットとしては、中級グレードの24色セット(3,000円程度)、ケント紙のスケッチブック、練り消しゴムの組み合わせです。この程度の投資で、しっかりとした色鉛筆アートの基礎を学べます!

練習にぴったり!初心者向けの簡単モチーフとステップ練習

色鉛筆の基本テクニックを覚えたら、実際にモチーフを描いて練習していきましょう。

色鉛筆の基本テクニックを覚えたら、実際にモチーフを描いて練習していきましょう。

初心者にとって大切なのは、いきなり複雑なものを描こうとせず、簡単なものから段階的にステップアップすることです。ここでは効果的な練習方法と、おすすめのモチーフをご紹介していきます。

まずは「丸」を立体的に塗る練習から始めよう

色鉛筆アートの基礎練習として最も効果的なのが「球体の陰影練習」です。

円を描いて、光源を一箇所に設定し、その光が当たる部分を明るく、反対側を暗く塗っていきます。この練習で、立体感を表現するための光と影の関係を理解できるでしょう。

コツは、ハイライト(最も明るい部分)、中間調、陰影、反射光の4つの段階を意識することです。最初は単色で練習し、慣れてきたら複数の色を使って深みのある球体を描いてみてください。

果物や野菜で色の塗り分けを体験する

球体の練習に慣れたら、実際の果物や野菜を描いてみましょう。

りんごやオレンジなどの丸い果物は、先ほどの球体練習の応用として最適です。さらに、自然な色合いの変化や質感の表現も学べます。

重要なのは、実物をよく観察することです。「りんごは赤」と決めつけず、よく見ると黄色や緑の部分もあることに気づくはずです。このような細かい色の違いを表現できるようになると、作品の完成度が格段に上がります。

花びら・葉っぱのグラデーション練習

花や葉っぱは、美しいグラデーションを練習するのに最適なモチーフです。

花びらの付け根から先端にかけての色の変化、葉っぱの葉脈に沿った陰影など、自然な美しさを表現する練習ができます。また、花びらの透明感や葉っぱの艶感なども、重ね塗りの技術向上に役立つでしょう。

最初は単純な形の花(チューリップやバラなど)から始めて、徐々に複雑な形に挑戦してみてください。写真を見ながら描くよりも、実物を観察して描く方が色の微妙な変化を学べます。

「模写」で目を鍛える!おすすめ素材の探し方

上達のために欠かせないのが模写の練習です。

模写とは、既存の作品や写真を見ながら同じように描く練習方法です。プロの作品を模写することで、技術だけでなく色使いや構図のセンスも学べます。

おすすめの素材は、色鉛筆で描かれた作品の写真や、シンプルな静物写真です。インターネットで「色鉛筆アート 作品」と検索すると、多くの参考作品が見つかります。ただし、模写した作品を公開する際は著作権に注意してください!

センスがなくても大丈夫!色の組み合わせ&影のつけ方のコツ

「自分にはセンスがない」と諦める必要はありません。

「自分にはセンスがない」と諦める必要はありません。

色彩や陰影の表現には、実は理論があります。その基本的なルールを理解すれば、センスに頼らずとも美しい作品を描けるようになるでしょう。ここでは初心者でも実践しやすい色彩理論と影のつけ方をお話ししていきます。

失敗しない色の選び方(3色以内の配色ルール)

初心者が最も失敗しやすいのが「色を使いすぎること」です。

美しい作品を描くためには、使う色を3色以内に抑えることをおすすめします。たとえば、メインカラー1色、サブカラー1色、アクセントカラー1色という組み合わせが基本です。

具体的には、暖色系なら「赤・オレンジ・黄色」、寒色系なら「青・紺・水色」といった同系色でまとめると統一感が生まれます。慣れてきたら補色(反対色)を少し加えて、メリハリをつける方法も試してみてください。

立体感を出すための「光と影」の考え方

立体感のある絵を描くには、光源の位置を明確に設定することが重要です。

光が当たる面は明るく、光が遮られる面は暗くなるという基本原理を理解しましょう。また、影には「投影」(物体が地面に落とす影)と「陰影」(物体の暗い部分)の2種類があることも覚えておいてください。

練習では、デスクライトなどで実際に光を当てて、影の形や濃さを観察してみましょう。写真撮影のように、光の当て方を変えることで、同じ物体でも全く違った印象になることが分かるはずです。

補色を活かした印象的なアートにするテクニック

補色とは色相環で向かい合う色の組み合わせのことです。

赤と緑、青とオレンジ、黄色と紫などが代表的な補色関係になります。これらを組み合わせることで、互いの色を引き立て合い、印象的な作品に仕上がります。

ただし、補色を同じ面積で使うと目がチカチカしてしまうので注意が必要です。メインの色に対して、補色を小さな面積でアクセントとして使うのがコツ。たとえば、緑の葉っぱを描く際に、ところどころに赤みを少し加えると、より鮮やかで生き生きとした表現になります!

もっと上達したい人へ!色鉛筆アートを深める応用テクニックと学び方

基本テクニックを身につけた方は、さらなるレベルアップを目指していきましょう。

基本テクニックを身につけた方は、さらなるレベルアップを目指していきましょう。

ここでは、プロも使用する応用テクニックから、独学で上達するための効果的な学習方法まで幅広くご紹介していきます。継続的な成長のヒントも含まれているので、ぜひ参考にしてみてください。

プロも使う応用テクニック(ブレンダー・ソルベント活用など)

プロレベルの仕上がりを目指すなら、特殊な道具の活用も検討してみてください。

ブレンダー(無色の色鉛筆)は、色と色を自然になじませるのに使います。また、ソルベント(溶剤)を使えば、色鉛筆の顔料を溶かして水彩のような表現も可能です。

これらのテクニックは中級者以上向けですが、表現の幅を大きく広げてくれます。ただし、使い方を間違えると作品を台無しにしてしまう可能性もあるため、まずは練習用の紙で十分に試してから本番で使用してください。

インスタやYouTubeで学べる!初心者向けおすすめチャンネル

現在は、SNSや動画サイトで質の高い色鉛筆アート講座を無料で学べる時代です。

YouTubeでは「色鉛筆 描き方」で検索すると、多くのチュートリアル動画が見つかります。特に海外のアーティストの動画は技術レベルが高く、参考になるでしょう。

Instagramでは「#coloredpencilart」のハッシュタグで世界中の作品を見ることができます。技法だけでなく、構図や色使いのインスピレーションも得られるはずです。ただし、情報の質にばらつきがあるため、複数のソースから学ぶことをおすすめします。

独学に限界を感じたら?オンライン講座・書籍の選び方

独学での上達に限界を感じた場合は、体系的な学習を検討してみてください。

オンライン講座では「Udemy」や「ストアカ」などで色鉛筆アートの講座が開催されています。講師から直接フィードバックを受けられるのが大きなメリットです。

書籍では、技法書よりも作品集を参考にすることをおすすめします。なぜなら、完成度の高い作品を数多く見ることで、自然と構図や色使いのセンスが身につくからです。また、制作過程が分かる「メイキング本」も技術向上に役立ちます。

自分の作品を発信してモチベUP!SNS活用術

上達のモチベーションを維持するには、作品を発信することが効果的です。

InstagramやTwitterで作品を投稿すると、世界中の人からフィードバックを受けられます。また、同じ趣味を持つ仲間とのつながりも生まれるでしょう。

投稿の際は、制作過程の動画や、使用した道具の紹介なども一緒に載せると反響が良くなります。批判的なコメントを恐れる必要はありません。建設的な意見は成長につながりますし、作品を発信し続けることで確実に上達していきます!

まとめ

色鉛筆アートは、基本テクニックを身につければ初心者でもプロっぽい作品を描けるようになります。

重要なのは、筆圧のコントロール、色の重ね方、光と影の理解といった基礎をしっかりと習得することです。また、適切な道具選びと段階的な練習により、効率的に上達できるでしょう。

センスに自信がない方でも、色彩理論や構図の基本ルールを学べば美しい作品が描けるはずです。さらに上達したい場合は、SNSや動画サイトを活用して継続的に学習を続けてみてください。あなたも今日から色鉛筆を手に取って、素敵なアート作品作りにチャレンジしてみませんか!